Essay. Der Fotograf und HafenCity-Beobachter der ersten Stunde, Thomas Hampel, hat mit seinen Fotografien das Werden eines neuen Stadtteils dokumentiert – hat das Verschwinden des Hafens und das Buddeln fürs Neue festgehalten. Zurückblickende Einsichten – nach vorne

In einer HafenCity vor unserer Zeit, so weit weg, dass sie sich jeder heutigen Vorstellung entzieht, ist das Überseequartier noch ein gigantischer Plan, nur eine Idee. Ein Projekt, das sich zwischen der Speicherstadt und der Kaikante an der Elbe, zwischen dem Magdeburger Hafen und dem ebenso erst geplanten Sandtorpark erstreckt. Dieses zentrale Herz- und Filetstück der HafenCity ist noch eine unübersehbar große, aufgeschüttete Sandwüste. Verloren ragen die oberen Stockwerke des historischen Amtes für Strom- und Hafenbau aus einem Wadi.

Foto oben: Freier Blick zur Elbe: Die Kreuzung Brooktorkai/Am Sandtorkai, Bei St. Annen/Brooktor (heute: Osakaallee), dahinter die noch nicht weit aus dem sandigen Boden gewachsene Baustelle des nördlichen Überseequartiers im Juli 2008. Der Wald der roten Kräne bestimmt für Jahre das Bild der zentralen HafenCity. © Thomas Hampel

In der Ferne ist bei guten Sichtverhältnissen bereits das SAP-Gebäude auszumachen, daneben wie eine Fata Morgana unter Kranwedeln bald auch die Baustelle von Kühne+Nagel. Dahinter wird am Sandtorkai gebaut, während der Dalmannkai lediglich aus einem aufgeschütteten Straßendamm besteht, der zum Kaispeicher A führt, aus dem heute die Elbphilharmonie aufragt. Als Fluchtweg Richtung Norden bietet sich neben den Ruinen der Kaffeelagerei die bereits fertiggestellte Kibbelstegbrücke an. Allmählich werden Veränderungen sichtbar, Gräben in die sturmflutsicheren Sanddünen gebuddelt, um Versorgungsleitungen darin zu versenken, bald auch Straßen in dieses sandige Nichts gebaut. Bauschilder verheißen eine glitzernde Zukunft voller ungeahnter Einkaufs- und Genussmöglichkeiten, ein mit bunten Girlanden verzierter Bauzaun wird drumrum gezogen. Gewaltige Pläne für dieses Areal, das bereits den östlichen Teil des wilhelminischen Sandtorhafens und die Fundamente des mächtigen Gasometers an der Elbe unter sich begraben hat.

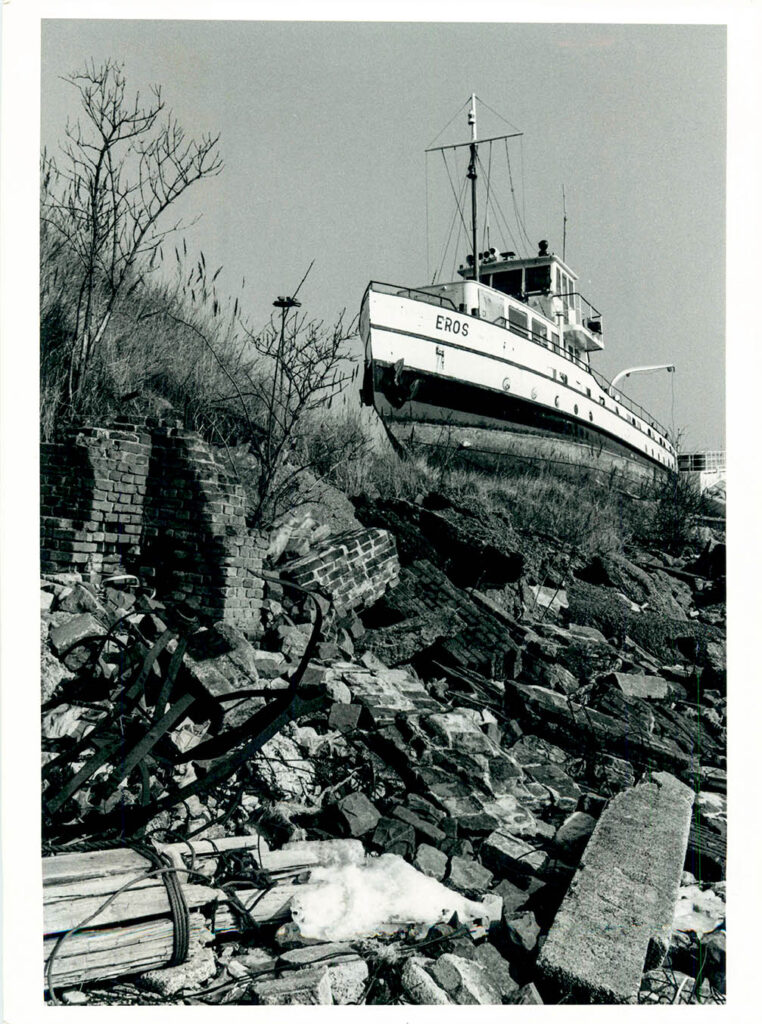

Begraben sind da schon länger die Pläne, diesen alten Ursprungsort des Hamburger Hafens, der gerade eben noch ein Welthafen ist, weiter industriell zu nutzen. Nach Abriss der Hallen und des Silos der Kaffeelagerei kommt noch einmal kurz die prächtige Sandsteinfassung des gründerzeitlichen Hafenbeckens zum Vorschein. Die riesigen Papierrollen des Umschlagunternehmens Cellpap auf dem Großen Grasbrook werden von der HHLA mitsamt dem Unternehmen abgewickelt. Das Amt für Strom- und Hafenbau hat sich zur HPA, der Hamburg Port Authority, nivelliert, die alten Gebäude samt Archiv, Bibliothek und Kantine (ach, diese Kantine!) werden bis auf ein kleines, herausgeputztes Backsteinrelikt „zurückgebaut“. Christian Oehler nutzt die Gunst der Stunde und zieht die von saurierhaften Baggern abgerissene, heruntergestürzte und verbeulte Turmuhr aus dem nassen Trümmerhaufen, um sie in seinem Fleetschlösschen an die Wand zu hängen. Geschichten über Geschichten, die Zeichen der Zeit als Kneipendekor.

Rem Kolhaas’ Science Center versammelt Wissenschaft und Technik, die Zukunft, die Zivilisation und Hamburg sowie Geschäft, Stimmung und Moderne in einem Bild. Das perlt total – kommt aber so natürlich nicht in die gute Stube.

Rem Kolhaas, Weltarchitekt aus den Niederlanden, wird ins Kesselhaus eingeladen, um das überraschte HafenCity-Erstbesiedler-Publikum etwas mürrisch mit seinen faszinierenden Plänen für ein Science Center am Chicagokai zu konfrontieren: Ein riesiger, aus metallisch glänzenden Containermodulen aufgestapelter Donut, ein Hingucker, plötzlich Avantgarde in Hamburg? Aus den in dieser verführerischen Präsentation geschmiedeten Plänen wird so gut wie nichts. Fast nichts – außer eben einem Bild, einer Idee. Eine Visualisierung, die für viele Jahre die Selbstdarstellung der HafenCity als Zukunftsort auf industriellem Brachland prägt: das imposante Rund des Science Center vor nachtdunklem Himmel, im Hintergrund eine leicht vergrößerte „Queen Mary 2“, die am Kai vorbeifährt. Was für ein ikonisch aufgeladenes Motiv! Auf der Website von OMA, Koolhaas’ Büro, ist es noch zu finden. Es integriert die Begeisterungswellen am Elbufer, wo haltlos die Renaissance der traditionellen Plüsch-Kreuzfahrt bejubelt wird, und den Wunsch nach sinnvollem Fortschritt. Wissenschaft und Technik, die Zukunft, die Zivilisation und Hamburg sowie Geschäft, Stimmung und Moderne in einem Bild. Das perlt total – kommt aber so natürlich nicht in die gute Stube.

Das Überseequartier bewirbt seine Flächen, zum Beispiel im Wohnturm Arabica, mit einem kleinen Werbefilm, der der Kundschaft sehr professionell und wertig zusammen mit einer frühen Form von Tablet überreicht und vor Augen geführt wird. Sündhaft teuer und für die Zeit fantastisch, die Produktion, man kann sich nicht sattsehen, der Akku des Geräts ist glücklicherweise per USB wieder aufladbar. Der Film handelt vom Fiebertraum eines alten Seebären, der mit kernig-angerauter Stimme durch die flotten Visualisierungen dröhnt und sich fragt, ob er sich vielleicht gerade noch oder doch etwa schon wieder in einem Fiebertraum befindet, als er „sein Hamburg“ da in so großartig visualisierter Erscheinung wiedersieht. Die Malaria hat ihm offenbar schwerer zugesetzt, als der Werbeetat vermuten lässt: Er ist mit seiner Hansekogge in der kaiserzeitlichen Speicherstadt losgereist, hat die Weltkriege einfach fieberbedingt verträumt und ist nun, in den 2000er-Jahren, mit einer Handvoll exotischer Gewürze zurück nach Hamburg gekommen – um mit rot geränderten Augen das flimmernde Überseequartier in seiner ganzen virtuellen Pracht zu schauen, voller Geschäfte, Menschen und kostbarer Waren.

Der Cinnamon Tower ist etwas herausragend Besonderes inmitten der zum Zeichen hanseatischer Tradition und Moderne kokett angeschrägten Trauflinien und angeklebten Backstein-Riemchen.

Eine Immobilienkrise später ist in den realen Baugruben am Chicagokai keine Architektur, sondern ein undurchdringliches Schilfbiotop entstanden, das ohne Weiteres als sogenannte Ausgleichsfläche für anderweitige industrielle Nutzungen im Hafenbereich herhalten könnte. In rohen Scherzen bekommen dort siedelnde Kräuter, Lurche und Vögel fantasievolle Spitznamen. Die außerordentlich seltene „nassbrütende Daumendommel“ etwa könnte doch die Unterschutzstellung des Baugeländes zwingend erforderlich und jeden Gedanken an eine Wiederaufnahme des Baus zunichtemachen, wird kolportiert. In den ausgedehnten Wasserflächen des Biotops spiegelt sich nun der nördliche Teil des Überseequartiers. Dort wird gebaut, es entsteht zum Beispiel, entworfen vom Architektur-Star Erick van Egeraat, der Sumatra-Komplex. Als Betonrohbau ein faszinierendes Pueblo, wirkt die später in Sandsteinstreifen verkleidete Architektur schlagartig konventionell, und mittlerweile macht der Innenhof einen ziemlich angeschimmelten Eindruck. Aus gemunkelten Gründen – Jahre später – schießt gegenüber eine Zimtstange aus dem Boden einer eingesunkenen, moosigen Baugrube. Das Cinnamon-

Gebäude am Überseeboulevard ist wegen illustrer Bewohner oder Eigentümer legendenumwoben, aber ein immerhin markantes Stück Architektur: etwas herausragend Besonderes inmitten der zum Zeichen hanseatischer Tradition und Moderne kokett angeschrägten Trauflinien und angeklebten Backstein-Riemchen.

Eine unverzagte Truppe aus Pionieren hält in dieser Zeit rund um den Überseeboulevard die Fahne der fröhlichen Besiedlung hoch, trifft sich zum Konzert oder Absacker in Toni Fabrizzis nostalgisch verräuchertem Club 20457, sitzt ums Lagerfeuer und erzählt sich wilde Grenzland-Schmonzetten. Die Menschen fühlen sich dort wohl, wo die gerade noch auf Papier erscheinende „Mopo“ vorwurfsvoll eine menschenleere, trostlos novembrige HafenCity auf die Titelseite bringt.

Da schüttelt es nicht nur den umtriebigen Spiritus Rector der „Altstadt für alle“, Pastor Frank Engelbrecht, auch die HafenCity Zeitung in ihrer gepflegten anarchischen Urform hält mit pointierter Meinung dagegen. Sie ist dabei, als Bürgermeister Olaf Scholz mal eben die mit Olé in den Sand gesetzte Elbphilharmonie samt der beiden dort vermuteten Arbeitsplätze rettet. Auch später, als er eines sonnigen Dezembertages zusammen mit Unibail-Rodamco der ganzen Stadt die nunmehr noch prächtigere Überbauung des Übersee-Biotops als Weihnachtsüberraschung verkündet, berichtet unsere Stadtteil-Zeitung.

Ist die Stadt mit dem Elbtower des britischen Architekten David Chipperfield etwa das Opfer ihrer eigenen Selbstverliebtheit und als Weltläufigkeit getarnter Engstirnigkeit geworden?

Kurz vorm Weggang ins Kanzleramt hat der damalige Bürgermeister dann auch noch die Zeit gefunden, den Elbtower zu initiieren, weil Hamburg nun mal „einen Lauf hat“ – so hat er’s auf der Pressekonferenz auf die irritierte Nachfrage eines Journalisten gesagt. Braucht die Stadt die nur mühsam nutzbare Chipperfield-Landmarke an den Elbbrücken? Hat Hamburg einen Lauf oder hat es sich verlaufen? Fand es sich selbst eine Zeit lang einfach zu großartig, hat es einen Fiebertraum nicht richtig auskuriert? Ist die Stadt etwa das Opfer ihrer eigenen Selbstverliebtheit und als Weltläufigkeit getarnter Engstirnigkeit geworden? Der immer mal wieder auch vom leidenden Leitmedium und trantütigen Tourismus-Hanseln postulierte, Zustimmung heischende, süffisant verbreitete Spruch von „der schönsten Stadt der Welt“ bleibt nicht ohne Nebenwirkungen.

Eine weitere Immobilienkrise, eine Pandemie, einen Krieg vor der Haustür und eine Inflation später ist das Überseequartier beinahe komplett fertiggestellt, einige Ecken sind noch in Arbeit, denn die Gebäude sind versehentlich etwas größer, höher und weiter geworden, aber, man erinnert sich: Alles zu vergessen kann in der Cum-Ex- beziehungsweise Ex-und-hopp-Sicht der Dinge auch eine Tugend sein. Schlimmer ist, dass das alte Biotop durch den Kellerboden sickert und ein stärker werdender Regen durchs Dach dringt. Schon beim Zusehen wird einem schwindelig von den Scharen der Bauarbeiter aus aller Herren Länder, die in den unterschiedlichsten Zungen reden und dort die letzten Schrauben in den vielen Gebäuden festziehen sollen. Auch wenn nur die Elbe und nicht der Amazonas vor der Tür im Tide-Rhythmus vorbeiströmt, werden die Zeiten für Hamburg nicht einfacher. Der Onlinehandel wird den Beteiligten innerhalb und außerhalb des Überseequartiers noch allerhand Scherereien machen, und das neue Überseequartier Süd wird wiederum der klassischen Innenstadt-Einkaufslage Querelen machen, wenn eines Tages dann doch Eröffnung gefeiert werden wird und der flirrende Fiebertraum des fiktiven Seemanns zur Shopping-Realität wird.

Ich flaniere über die Plätze und Promenaden an den Küstenlinie der HafenCity und versuche, mir ein Bild zu machen. Darin fehlen kraftvolle Akzente, und die, die es gibt, gehen im eitlen Gehabe der Durchschnittsarchitektur unter.

Die Zeiten haben sich gründlich geändert, was wird aus der HafenCity zwischen dem ikonischen Trockenaufbau der Elbphilharmonie im Westen und der babylonischen Bauruine im Osten? Was wird mit den Problemzonen dazwischen, drumrum und darunter, den gut gemeinten Erdgeschosslagen mit über fünf Meter hohen Decken, den Gegensätzen zwischen der östlichen und der älteren westlichen HafenCity? Was wird aus einem einstigen Vorzeigebau wie Unilever, der offenbar von vagabundierenden und vor sich hin schrumpelnden Konzernzentralen verschlissenen wird? Was wird, nebenbei gefragt, aus dem Hamburger Hafen auf seinem konsequent eingeschlagenen Weg vom Welthafen zum Museumshafen, dessen größtes Umschlagsunternehmen gerade ohne viel Federlesens zur knappen Hälfte von der Stadt verhökert wird, wobei doch der Verkauf eines kleinen Bruchteils davon vor Kurzem zwischen München und Flensburg heftig und kenntnisarm diskutiert wurde? Was braucht die Stadt wirklich?

Die großen ikonischen Leuchttürme sind Aufhänger für Selbstvergewisserung und ein Stadtmarketing, das die Bewohner schon lange nicht mehr brauchen. Natürlich lebt man gern an einem Ort mit der Aura des Erfolges und der Zukunftsorientiertheit – man muss ihn sich nur leisten können, sonst bleibt es Science-Fiction. Andererseits: Das hundertjährige Chilehaus trotzt seiner problematischen Entstehungsgeschichte und feiert eine staunenswerte Präsenz im Kontorhausviertel – diese eigenwillige Architektur ist ein Zeichen von Mut und Qualität, das jetzt noch funktioniert. Ob der wogende Aufbau der Elbphilharmonie in einem Jahrhundert ähnlich gesehen wird? Aktuell stehen wichtigere Aufgaben an als eine architektonische Selbstbehauptung. Neben der Bewältigung der großen, erschütternden Krisen ist die eher unauffällig funktionierende Stadt, die ihren Bewohner:innen und deren Bedürfnissen entgegenkommt, ein zeitgemäßeres Ziel.

Aufregende Architektur verlangt mehr. Sinn für Schönheit, Klugheit, Witz, Offenheit, Entschiedenheit und Experimentierfreude. Vielleicht auch Sturheit und Eigensinn. Ein Chilehaus würde heute wohl nicht mehr entstehen.

Und dennoch überkommt mich angesichts des Wandels ein Phantomschmerz: Ich flaniere über die Plätze und Promenaden an den Küstenlinien der HafenCity und versuche, mir ein Bild zu machen. Darin fehlen kraftvolle Akzente, und die, die es gibt, gehen im eitlen Gehabe der Durchschnittsarchitektur unter. Es fehlt das optisch und qualitativ Herausragende, Besondere, Schöne, auch das, was zu Widerspruch anregt, während solides Mittelmaß dominiert. Das Koolhaas’sche Science Center hätte immerhin Mut bewiesen und wäre etwas Besonderes, ein Kristallisationspunkt für zukünftige Ideen. Der Bau der Elbphilharmonie hat sicher auch Mut erfordert, aber es war ein kaufmännisch kalkulierender Mut: Der Bau hat sich doch für Hamburg trotz aller Mehrkosten schon längst ausgezahlt, heißt es heute unverhohlen.

Aufregende Architektur verlangt mehr. Sinn für Schönheit, Klugheit, Witz, Offenheit, Entschiedenheit und Experimentierfreude. Vielleicht auch Sturheit und Eigensinn. Ein Chilehaus würde heute wohl nicht mehr entstehen – oder aber so aussehen, wie zum Beispiel das Johann-Quartier in Basel aussieht. Ambitioniert durchschnittlich. „Die Leute wollen immer alles erklärt haben. Mich nervt diese fordernde Mittelmäßigkeit!“, sagte der hundertjährige Oscar Niemeyer, der in Amazonien die avantgardistische Hauptstadt Brasilia entworfen hat. Das wäre auch mal was, wenn in Hamburg die überall wuchernde Mittelmäßigkeit mal richtig nervte und nicht in Controllers Entzücken umgemünzt würde. Bei der Gelegenheit: Was soll eigentlich am Baakenhöft statt des zur Hälfte übrig gebliebenen Schuppens 29 gebaut werden? War da nicht mal was mit dem Fiebertraum „Nordstaat“? Vielleicht kann dieses Gebäude zur Abwechslung statt eines imaginierten Traum-Solitärs so erhalten und genutzt werden, wie es ist? Schön wär’s, in weiteren 15 Jahren wissen Leser:innen dieser Zeitung im Wandel vielleicht mehr. Thomas Hampel

________________________

Thomas Hampel, 66, arbeitet seit 27 Jahren mit seiner Agentur Elbe&Flut in der Speicherstadt, erlebte die HafenCity von Beginn an, und war zusammen mit Michael Baden und Conceiçao Feist bis April 2019 Herausgeber der HafenCity Zeitung.