Exklusiv. Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien, im Gespräch mit der HafenCity Zeitung über die Freiheit von Kunst und Gesellschaft sowie die kreative HafenCity

Herr Brosda, was nehmen Sie persönlich aus 2022 mit ins neue Jahr? Auf der einen Seite das Bewusstsein dafür, wie verletzlich Kultur und Kunstproduktion sind. Das haben die zwei Jahre Pandemie wie auch die aktuellen Krisen deutlich gezeigt. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch die Zuversicht, dass man dieser Verletzlichkeit etwas entgegenstellen kann. Es gab eine große Solidarität und eine große Bereitschaft, in der hiesigen kulturellen Landschaft tatsächlich zusammenzurücken. Ich bin überzeugt, dass wir alles in der Hand haben, um das zu schaffen und auch weiterhin durch die Krisen durchzukommen.

Unsere Gesellschaft braucht wahrscheinlich so dringend wie noch nie künstlerische Interventionen. Insofern habe ich sehr gemischte Gefühle, wenn man so will – bin aber im Kern zuversichtlich, dass in der Zukunft alles gut werden kann.

Foto oben: Kultursenator Carsten Brosda zu Klimaakrivisten von „Letzte Generation“ und ihren Klebeaktionen: „Der Streit darüber ist jedoch kein besonderer Ausdruck von Empörung oder einer Erregungskultur, sondern hält den Umstand fest, dass wir als Gesellschaft gerade in ganz tiefen Umbrüchen stecken und miteinander verhandeln müssen, wie wir mit diesen Umbrüchen umgehen. Es wäre generell gut, wenn sich alle weniger aufregen würden. Dann könnte man mehr machen, statt über die ,Letzte Generation’ und über das Ob zu reden. Das fände ich besser.“ © Catrin-Anja Eichinger

»Zurzeit arbeiten wir daran, wie wir das Weltkulturerbe Speicherstadt, das ja, wenn man so will, den Übergang zwischen der Innenstadt und der HafenCity markiert, im Kesselhaus Am Sandtorkai attraktiv präsentieren können. Das Konzept dazu wird momentan von der Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMM) erarbeitet.«

Carsten Brosda über die erweiterte Innenstadt mit Speicherstadt und HafenCity

In der Europäischen Union (EU) werden Ungarn und seiner autokratischen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán sechs Milliarden Euro EU-Fördergelder wegen massiver rechtsstaatlicher Verstöße verweigert, und die sozialdemokratische griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, wird verhaftet, weil sie offenbar von einem Golfstaat, angeblich Katar, Bestechungsgelder angenommen haben soll, und man fand mehrere Hunderttausend Euro Bargeld in ihrer Wohnung. Was geht Ihnen bei diesen Nachrichten durch den Kopf? Auf den ersten Blick ist man unglaublich wütend. Auf den zweiten aber auch erleichtert, dass die Europäische Union fähig ist, mit solchen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit umzugehen und auch robust von den eigenen Mitgliedern verlangt, dass sie sich an einen bestimmten Wertekonsens in Europa halten. Insofern finde ich es gut, dass die EU gegenüber dem einen oder anderen Mitgliedsstaat auch mal klarmacht, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Wir haben eine Vorstellung von Offenheit und Freiheit von Gesellschaften, die es dann auch gilt zu leben. Was da jetzt mit Blick auf Ungarn passiert, ist ja auch ein Appell dafür, die Freiheit auch von Kunst tatsächlich zu ermöglichen! Auch die Arbeitsbedingungen von Künstler:innen wurden immer schwieriger. Das darf es in Europa nicht geben, wenn wir uns darauf verständigen, in freien und offenen Gesellschaften zu leben. Das ist das eine.

Im Falle der griechischen Parlaments-Vizepräsidentin scheinen das, wenn das so stimmt und sich bewahrheiten sollte, ganz schlimme Vorgänge zu sein, die hoffentlich auch entsprechend geahndet werden. Korruption widerspricht an jeder Stelle meiner Vorstellung davon, wie man Politik macht. Das beschädigt Vertrauen. Und vor allen Dingen ist das Schlimme, dass wir in Europa gerade Vertrauen so dringend brauchen in diesen Monaten, weil wir die Handlungsfähigkeit Europas brauchen.

Inwiefern? Ich habe neulich auf der Buchmesse mit Robert Menasse diskutiert, der mit „Die Erweiterung“ ein wunderbares neues Buch geschrieben hat, in der er wieder mal auch auf das Innenleben Europas eingeht. Und er beschreibt das anhand des Wunsches der Westbalkanstaaten, Mitglieder der Europäischen Union zu werden. Dort wünscht man sich, Teil dieser großen europäischen Idee zu werden. Und die darf man nicht nur nicht beschädigen, sondern die müssen wir ganz dringend bewahren. Und jeder, der ihr so schadet, wie das jetzt durch die Vizepräsidentin passiert ist, der bekommt hoffentlich deutliche Konsequenzen zu spüren.

Wie kann man die Glaubwürdigkeit der EU wiederherstellen? Die Schwierigkeit ist, dass man Vertrauen und Glaubwürdigkeit ganz schnell zerstören und nur ganz langsam wieder aufbauen kann.

Wie soll das geschehen? Es geht nur durch die Erfahrung von Glaubwürdigkeit. Dadurch, dass das, was man sagt, und das, was man tut, zusammenpasst. In dem Moment, in dem festgestellt wird, dass das nicht so ist, ist Glaubwürdigkeit erschüttert und ist dann auch nicht durch das schiere Behaupten, dass es anders ist, wieder zurückzugewinnen. Handeln und Sprechen müssen zueinander passen. Das ist eine hohe politische Verantwortung, weil wir gerade jetzt das Vertrauen in demokratische Politik so dringend brauchen.

Dürfen Sie als Politiker und Verantwortlicher für Kunst und Kultur in diesen Existenzkrisenzeiten auch mal depressiv sein? Die Frage hat sich zum Glück nicht gestellt. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass ich als Senator tatsächlich Verfügungen mittragen müsste, mit denen wir Kultureinrichtungen schließen. Das war undenkbar für mich. Es gehört zu den Grundkonstanten unserer Gesellschaft, dass wir Kultur verfügbar, offen und zugänglich halten. Das fühlte sich zu Beginn der Pandemie so falsch an und war leider in dem Moment doch richtig. Solche widerstreitenden Emotionen haben wir alle in den letzten zwei Jahren regelmäßig gespürt. Es gab Momente im Rahmen der Pandemie, als man der Meinung war, man könnte jetzt Corona dadurch brechen, dass man ausschließlich Kultureinrichtungen schließt. Da ist der Kultursenator jetzt nicht depressiv geworden, sehr wohl aber wütend.

Zugleich gab es auf merkwürdige Weise auch fast ein beglückendes Gefühl, wie gut es dieser Behörde für Kultur und Medien in Zusammenarbeit mit Einzelnen und den Kulturinstitutionen gelungen ist, die Herausforderungen der Pandemie zu meistern. Es gab hier im Haus eine hohe Bereitschaft und Leidenschaft von allen, diese Situation anzunehmen und mitzuhelfen, dass wir da durchkommen und nie die Hoffnung zu verlieren. Wir produzieren weiter, wir arbeiten weiter, wir gehen ins Digitale, wir bereiten alles andere einfach trotzdem vor. Ich weiß nicht, wie viele Premieren von John Neumeier immer wieder angesetzt, verschoben und wieder neu angesetzt wurden. Diese Leidenschaft von allen, auch bei den betroffenen Künstlerinnen und Künstlern und Institutionen, war am Ende etwas wirklich Berührendes, von dem wir noch ganz lange zehren werden, weil wir gesehen haben, was unter den unmöglichsten Umständen gehen kann.

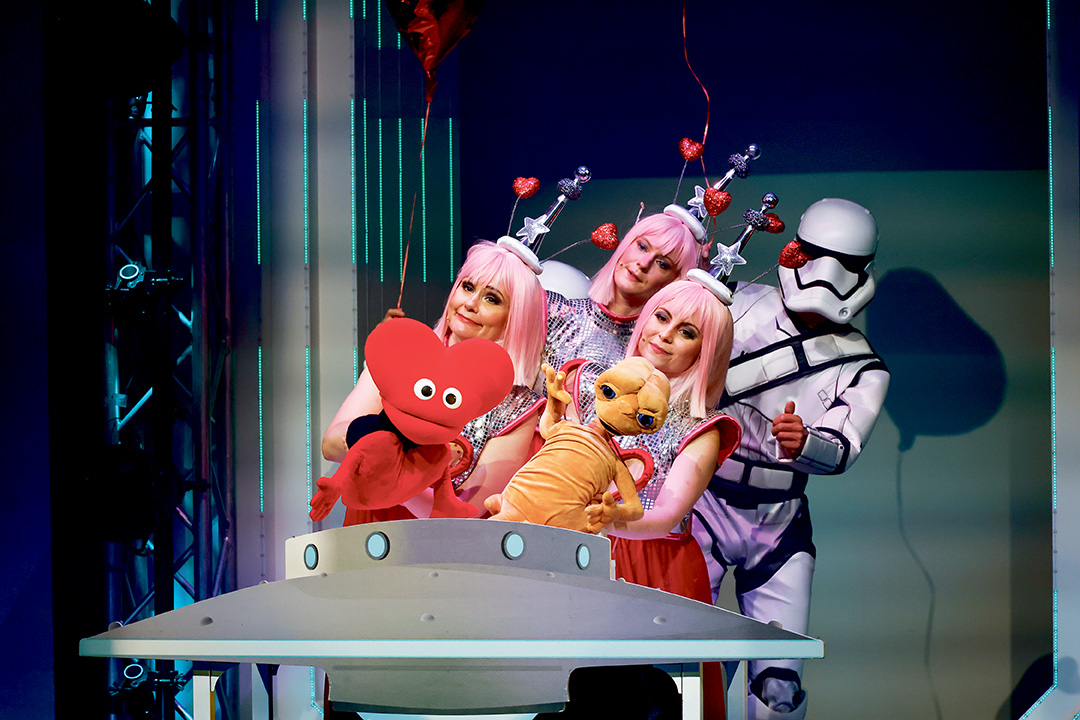

Inzwischen sind auch wieder Ihre DJ-Auftritte mit Rainer Moritz im Literaturhaus geplant. Sind das willkommene kleine Fluchten zum Abschalten von traurigen Alltagsthemen? Bitte nicht zu groß machen. Das mache ich mit Rainer Moritz einmal im Jahr, jetzt wieder am 14. Februar. Wir treffen uns diesmal am Valentinstag und legen Songs zum Thema Trennung auf. Wobei wir nicht selbst auflegen, sondern wir haben unsere persönlichen Playlists und unterhalten uns über die Lieder. Das ist halbwegs gesittet und macht einfach Spaß. Das Schöne an meinem Job ist, dass ich mich mit künstlerischen Erzeugnissen und Werken auseinandersetzen kann, die Menschen geschaffen haben, die die Welt besser verstehen wollen, als wir sie momentan verstehen. Sich darum zu kümmern und damit auseinanderzusetzen ist ein großes Glück. Das hat man nicht in jedem Politikfeld und macht einfach große Freude.

»In der HafenCity schaffen wir mit unterschiedlichsten Kulturangeboten ein maritimes Gesamterlebnis, von dem ich fest überzeugt bin, dass es am Ende mehr Menschen einladen wird, nach Hamburg zu kommen.«

Carsten Brosda

Sie haben im Herbst Ihre eigene Vinylscheibe „Nichts kommt von selbst und wenig ist von Dauer“ veröffentlicht, auf der Sie Texte aus Ihren Büchern lesen und von der Hamburger Band „Das Weeth Experience“ begleitet werden. Die ist seit 11. November auf dem Markt, und man kann sie unter anderem bei Michelle Records käuflich erwerben. Das geht auf einen gemeinsamen Auftritt im Knust im Dezember 2020 zurück. Ich habe gelesen, die Band hat dazu gespielt, und das hat die Band dann auf Vinyl gepresst. Sogar der „Rolling Stone“ hat dazu schon eine Seite veröffentlicht (schmunzelt stolz). Es macht einfach Spaß, aus den Sicherheitsräumen, hier die Kultur, dort die Politik, herauszutreten und die jeweiligen Logiken der Felder durcheinander- und dann vielleicht auch neu zueinanderzubringen.

VITA Dr. Carsten Brosda ist seit 2017 Senator für Kultur und Medien in Hamburg sowie seit 2019 Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie und seit 2018 Co-Vorsitzender der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstandes. Seit 2020 ist er zudem Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Es wurde spekuliert, dass Brosda Kulturstaatsminister im Kanzleramt werden sollte, doch durch den Parteienproporz wie auch die Frauenquote in der Ampelkoalition fiel das Ressort an die Grüne Claudia Roth. Hamburg und seine Künstler:innen und Kulturschaffenden waren erleichtert, ist der 48-Jährige doch ein verlässlicher Fechter für die Freiheit und Vielfalt von Kunst und Kultur sowie ein pfiffiger nachhaltiger Finanzbeschaffer in den Zeiten der Pandemie seit März 2020 und den existenziellen Finanzkrisen von Künstler:innen und Kulturveranstaltern nach der Pandemie.

Brosda hat nach dem Studium der Journalistik und Politikwissenschaft an der Universität Dortmund und einem Volontariat bei der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) 2007 mit einer Arbeit über „Diskursiven Journalismus“ promoviert. Er war unter anderem Leiter der Abteilung Kommunikation des SPD-Parteivorstandes und arbeitet seit 2011 in Hamburg – zunächst als Leiter des Amtes Medien und ab 2016 als Staatsrat für Kultur, Medien und Digitalisierung im Olaf-Scholz-Senat. Seit Februar 2017 ist Brosda Senator für Kultur und Medien, erst im sogenannten Scholz-II-Senat, dann in den folgenden von der SPD geführten rot-grünen Regierungen des Tschentscher-Senats I + II. Carsten Brosda ist verheiratet, lebt im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel und hat zwei Töchter.

Sie haben als Person mit Ihrer Behörde Kunst, Kultur und Veranstaltungsmanagement gut durch die Pandemie gesteuert. Wie irritiert oder erschrocken sind Sie, dass zum Beispiel die Theater häufig nur halbvoll sind, selbst die Elbphilharmonie muss mit zusätzlichem Aufwand wieder für volle Säle sorgen. Was ist passiert? Den einen Grund dafür wissen wir auch nicht. Die Ursachen sind wohl auch vielfältig. Es gibt noch nicht einmal einen generellen Trend, sondern insgesamt stellt sich das ziemlich bunt dar. Wir haben wunderbar laufende Veranstaltungen. Die Kinder- und Jugendstücke sind toll besucht wie auch die vielen Premieren, die zurzeit stattfinden. Ferner höre ich aus vielen Häusern, dass das Publikumsinteresse wieder anziehe, und aktuelle Zahlen aus den Museen machen auch Hoffnung.

Ist Live-Kultur der Verlierer der Pandemie? Nein. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass sich die Alltagsroutinen während der Pandemie verändert haben. Viele müssen erst langsam wieder zurückfinden von ihrem Sofa und fragen sich vielleicht häufiger: Will ich diese eine Veranstaltung jetzt besuchen, oder geht das auch in einem halben Jahr noch? Dann gibt es noch immer ein gewisses Überangebot durch Konzerte, die aus der Corona-Zeit nachgeholt werden. Dazu kommt noch der furchtbare russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Auswirkungen von Inflation und hohen Energiekosten, wo sich viele fragen: Was kann ich mir noch leisten? Wie komme ich klar? Wie bewältige ich das alles? Es greifen zurzeit so viele Dinge und Krisen ineinander. Das will bewältigt werden.

Was kann man tun? Die Einrichtungen unternehmen viel, damit die Besucherinnen und Besucher wiederkommen, und dabei gibt es auch große Erfolge. Zum Beispiel kamen zu unserem Mu-seumstag „See for free“ 12.000 Leute, mehr als 2019 vor der Pandemie. Der Wunsch ist da, Kunst und Kultur zu erleben, man will aber vielleicht stärker noch als früher wissen, was man bekommt und ob es einen wirklich interessiert. Insofern müssen die Einrichtungen ihr Publikum stärker abholen. Mir ist aber überhaupt nicht bange um die Zukunft der Kultur, und ich halte nichts davon, dass man jetzt in irgendwelche Untergangsszenarien einstimmt. Man muss halt noch mal neu und anders und immer wieder um sein Publikum kämpfen und es von sich überzeugen, dass es sich lohnt, zu kommen.

Unabhängig von der Elbphilharmonie, die mit ihrem internationalen Erfolg in der HafenCity eigentlich etwas am Rande schwebt, tut sich einiges im Bereich Kultur im immer noch wachsenden Stadtteil. Wie schätzen Sie die aktuelle Kultursituation in der HafenCity ein? Es ist gerade viel in Bewegung und in einem Prozess des Werdens. Es wird durch die Kultur neuen Schwung in der HafenCity geben. Wir haben zum Beispiel dieses wunderbare Projekt das Architekturzentrums HOCHFORM für Kinder und Jugendliche auf dem Strandkai oder das in Asien schon extrem erfolgreiche Digital Art Museum am Amerigo-Vespucci-Platz, das der Unternehmer Lars Hinrichs initiiert hat.

Ich glaube, wenn man in drei bis fünf Jahren durch die dann fertiggestellten Quartiere der HafenCity gehen wird, kann man dann eine ganz andere Form von kultureller Landschaft und auch kulturellen Angeboten für die Öffentlichkeit wahrnehmen, als es momentan noch der Fall ist. Zurzeit arbeiten wir daran, wie wir das Weltkulturerbe Speicherstadt, das ja, wenn man so will, den Übergang zwischen der Innenstadt und der HafenCity markiert, im Kesselhaus Am Sandtorkai attraktiv präsentieren können. Das Konzept dazu wird momentan von der Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMM) erarbeitet. Hoffentlich wird es damit gelingen, auch das Speicherstadtmuseum dauerhaft zu sichern. Und dann wird am Lohsepark demnächst das Dokumentationszentrum als Ergänzung zum denk.mal Hannoverscher Bahnhof entstehen.

Wir wollen zudem die vielen verschiedenen maritimen Erzählorte, die wir in der Stadt haben, miteinander vernetzen. Dazu kommt dann auch noch das Deutsche Hafenmuseum vis-à-vis der HafenCity auf dem Grasbrook mit dem Dauerliegeplatz der „Peking“.

Ein Herzensprojekt von Ihnen? Wir begleiten es ganz intensiv, schließlich ist es etwas ganz Besonderes, wenn der Bund fast 180 Millionen Euro in die Hand nimmt, um einer Stadt zu sagen: „Baut da mal ein nationales Museum, das internationale Strahlkraft haben wird.“ Diese Aufgabe ist eine Herausforderung, die wir sehr ernst nehmen und für die wir jetzt im Herbst den Gründungsdirektor Prof. Klaus Staubermann gewinnen konnten. Ein starker und erfahrener Mann, der das Team erweitert, das schon rund um die Restaurierung der „Peking“ erfolgreich gearbeitet hat. Das Deutsche Hafenmuseum mit seinen zwei Standorten am heutigen Schuppen 50 und das neue Haus mit der „Peking“ auf dem Grasbrook ist nicht morgen fertig und wird uns stark fordern, aber es ist ein tolles, einzigartiges Projekt.

Und wie beruhigen Sie Peter Tamm junior, der als Stiftungsvorstand des privaten Internationalen Maritimen Museums Hamburg am Magdeburger Hafen im Deutschen Hafenmuseum einen „irregulären“ städtischen Konkurrenten sieht? Die Gespräche dazu laufen ja schon seit Jahren. Wahrscheinlich muss man das künftige Deutsche Hafenmuseum erleben, um zu verstehen, dass es keine Konkurrenz sein will, sondern eher eine Ergänzung. Von der Konzeption her erzählt das Deutsche Hafenmuseum eine ganz andere Geschichte als das Internationale Maritime Museum Hamburg (IMMH). Das IMMH erzählt von der Faszination der Schifffahrt und der Schiffe. Das sieht man ja auch, wenn man durch das historische Gebäude geht, den Kaispeicher B, und diese überwältigende Menge an großartigen Gegenständen erlebt, die einfach alles zum Thema Schiffe und Seefahrt erzählen.

Was ist am Deutschen Hafenmuseum anders? Das Deutsche Hafenmuseum guckt eher auf die Landseite, weil es sich mit der Frage auseinandersetzt, wie denn die Knotenpunkte des Welthandels funktionieren. Was macht das mit den Orten, an denen der stattfindet? Wie funktioniert der Warenumschlag? Das Deutsche Hafenmuseum erzählt eher eine sozioökonomische Geschichte und beschäftigt sich mit den Fragen: Wie verstehen wir Globalisierung, oder wie definieren wir denn internationale Zusammenarbeit im Handel? So einen Ort hätten wir zum Beispiel gerade aktuell gut gebrauchen können beim Nachdenken über die Frage, was chinesische Unternehmen im Hamburger Hafen dürfen und was nicht. Da gibt es viel zu diskutieren, und das werden auch Fragestellungen sein, mit denen sich das Deutsche Hafenmuseum beschäftigt.

Was stimmt Sie so optimistisch? In der HafenCity schaffen wir mit unterschiedlichsten Kulturangeboten ein maritimes Gesamterlebnis, von dem ich fest überzeugt bin, dass es am Ende mehr Menschen einladen wird, nach Hamburg zu kommen. Wenn wir um den Hafen herum ein reichhaltiges kulturelles Angebot schaffen, das sich auch auf den Hafen bezieht, wird das funktionieren, und die verschiedenen Standorte werden auch voneinander profitieren. Das Internationale Maritime Museum wird neben der einzigartigen Sammlung immer eine herausragend gute Lage haben. In guter Zusammenarbeit kann da viel Gutes entstehen.

Vor Kurzem ist die Entscheidung gefallen, dass das neue Hamburger Naturkundemuseum auf dem Baufeld 51 im Elbtorquartier auf dem Eckgrundstück Überseeallee/Shanghaiallee entstehen soll. Lange hatte die kriselnde Innenstadt auf die neue Kulturinstitution gehofft und war heftig enttäuscht, dass der Standort nun an den Elbbrücken sein wird. Warum wurde das so entschieden? Was hat die HafenCity, was die Innenstadt nicht hat? Erst einmal finde ich es gut, dass wir wieder ein Naturkundemuseum bekommen, weil das historische Naturkundemuseum ja schon neben dem in Berlin eines der bedeutendsten in Deutschland gewesen ist. Ich finde auch, die Forschungsarbeit, die Prof. Matthias Glaub-recht hierzu in den vergangenen Jahren gemacht hat, und die Aufnahme ins renommierte Leibnitz-Institut werben für ein solches Haus. Es ist gut, dass die herausragende Hamburger Sammlung dann wieder öffentlich sichtbar und erfahrbar wird. Zudem sind wir ja auch dabei, für die Innenstadt Ideen zu entwickeln, und wir sollten HafenCity und Innenstadt viel mehr zusammendenken.

Warum soll man sich überhaupt in den ausgehenden 2020er-Jahren noch für versteinerte Ur-Pferdchen, Walskelette, Meteoriten oder jahrhundertealte Schädel und Gebeine von Viechern interessieren? Wir haben gerade eine Weltkonferenz über den wissenschaftlich feststehenden großen Klimawandel erlebt. Und die zweite große ökologische Katastrophe, die gerade stattfindet, ist das Artensterben. Wir erleben zurzeit tatsächlich einen Verlust an Vielfalt von Leben auf unserem Planeten, der Wissenschaftler dazu bringt, zu sagen: Das hat die Dimension des Aussterbens der Dinosaurier vor Dutzenden von Millionen Jahren.

Was kann ein Museum, was Tablet oder Handy nicht können? Uns diese Themen in Verbindung mit Erlebnissen bewusst machen. Dafür brauchen wir Menschen mehr als nur die digitale Abbildung dessen, was da mal war. Also vor Originalen zu stehen, das physisch zu sehen, zu spüren, zu begreifen, was die Natur für ein großartiger Baumeister ist, das bewegt uns und ist etwas ganz anderes als die Wahrnehmung auf einem Tablet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich in Berlin im Naturkundemuseum mit meinen Kindern vor den Dinosaurierskeletten stehe, bekommt man eine ganz andere Vorstellung davon, als wenn man sie als Zeichnung und von Bildern kennt. In der Gegenwart von Knochen, die darauf verweisen, dass diese Tiere tatsächlich vor Millionen von Jahren gelebt haben, entsteht auch ein Bewusstsein dafür, wie fragil die eigene Existenz ist. Es stimmt eben nicht, dass wir die Krone der Schöpfung sind, die sich die Welt untertan machen kann. So einfach ist das nicht. Wir werden in die Schranken gewiesen: Auch ihr seid verwundbar. Oder wie Albert Schweitzer so schön gesagt hat: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“

Man hat schon vor Jahren gesagt: Vergesst die Museen, die sterben aus. Warum erleben die eine Renaissance? Die Vereinigung Internationaler Museen hat jüngst formuliert, dass sie einer Gesellschaft das Material an die Hand geben, das sie begreifen kann, um sich selber zu begreifen – und um miteinander zu erarbeiten, wie man eigentlich künftig leben will. So ist es. Museen sind nicht länger nur Orte, an denen alles ordentlich gesammelt, aufbewahrt, behandelt und immer mal wieder etwas ausgestellt wird. Museen laden die Gesellschaft und die Menschen ein, sich und die Welt zu begreifen. Museen erzählen auf gewisse Weise: „Arbeitet an euch, arbeitet mit dem, was wir an Wissen haben, und gestaltet dann das Zukünftige. Diese Orte, die eben nicht mehr von selbst entstehen, sondern die man öffentlich gemeinsam einrichten muss, wie das Deutsche Hafenmuseum. Kultur und eben auch Museen erzählen heute Geschichten nicht mit dem Gestus: So ist es, sondern: So kann es sein.

Ein Museumsbesuch als Katharsis? Als Option! Guckt euch das an, begreift es emphatisch, und klärt euch selber über euch auf. Dieses Angebot können gelungene Museumskonzepte heute machen, und das halte ich für zwingend notwendig in unserer Zeit.

Die Umweltaktivisten der „Letzten Generation“ kleben sich an Kunstwerken und in öffentlichen Räumen fest, um auf den fehlenden gesellschaftlichen Willen zum ökologischen Umbau aufmerksam zu machen. Ist die öffentliche Erregung darüber nur eine Empörungskultur, oder wollen die Menschen sich nicht ändern? Ich halte es für mehr als legitim, dass gerade junge Menschen darauf hinweisen, dass wir unseren Planeten nicht so behandeln, wie wir ihn behandeln müssten, wenn wir dauerhaft darauf leben wollen. Jetzt kann man immer darüber streiten, ob die Aktionen im Einzelnen richtig oder falsch sind, ob die „Letzte Generation“ ihrem Anliegen gerade einen Gefallen tut oder ihm schadet. Meine These ist, dass sie ihrem Anliegen schadet, weil sie potenzielle Allianzen eher zerstört mit dem, was sie da tut, als tatsächlich das richtige Anliegen, das sie hat, zu befördern.

Der Streit darüber ist jedoch kein besonderer Ausdruck von Empörung oder einer Erregungskultur, sondern hält den Umstand fest, dass wir als Gesellschaft gerade in ganz tiefen Umbrüchen stecken und miteinander verhandeln müssen, wie wir mit diesen Umbrüchen umgehen. Es wäre generell gut, wenn sich alle weniger aufregen würden. Dann könnte man mehr machen, statt über die „Letzte Generation“ und über das Ob zu reden. Das fände ich besser. Das Gespräch führte Wolfgang Timpe